大鹿村 式年造営御柱大祭記録映像

2022年4月。

大鹿村の御柱祭が以下の3神社で行われました。

- 市場神社(4/9)

- 大磧神社(4/10)

- 葦原神社(4/16, 17)

寅年と申年に行なわれる7年に一度の大きなお祭りのため、記録映像を残しておかないと、後世に伝達していくことが難しくなっていく。今回を逃してはならない。

このような危機感を抱いた教育委員会の発案により、地域おこし協力隊(当時)の中村勝也(ハル)さん、中村周子(ネジ)さんに撮影を依頼しました。

発案当初は「記録できていれば御の字」という考えで、撮影のみを行う予定でした。

しかし、地域おこし協力隊(当時)のハルさんが編集に名乗り出てくれたことで、編集のみならず、パッケージ化まで行うことになりました。

記録映像を撮影し、残すことの大変さ

御柱祭は、準備を含めた撮影日数が多く、撮影時間も長く、撮影カメラ台数も多い、大きなプロジェクトとなり、撮影データは9,000ファイル、2,000ギガバイトに及びました。

また、計画的に予算を組んだ撮影ではなかったため、撮影機材を統一することができず、カメラの種類がバラバラな状態で撮影を進めました。この結果、撮影した映像のサイズや解像度、色調や音量まで、すべてが異なった記録映像が集まりました。

複雑な記録映像になりましたが、撮影現場にいたハルさんが編集を担当していることでカバーできています。また、「7年後に限らず、それ以降に見直しても活用できるような記録映像としてしっかり残す」という意気込みで、細かいところまで丁寧に編集してくれています。

完成した記録映像

編集作業は2022年7月から着手しました。

2023年5月現在、完成している記録映像は以下の通りです。

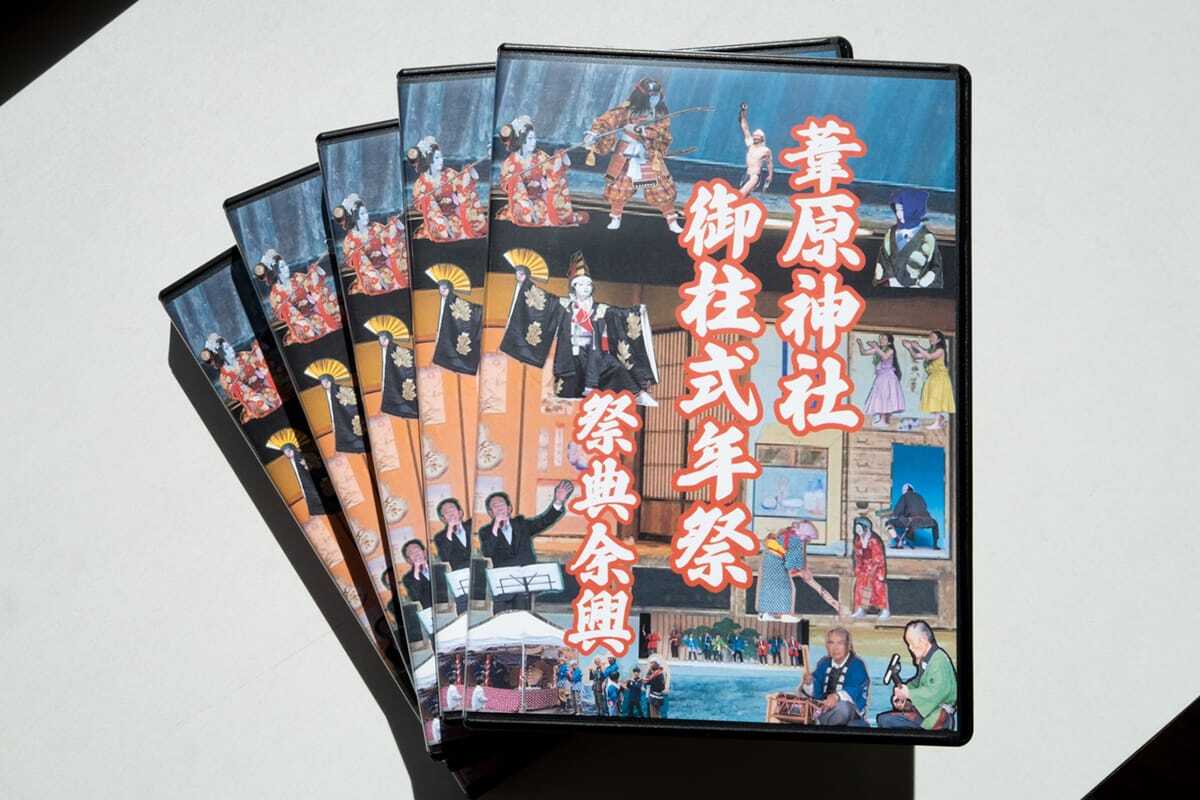

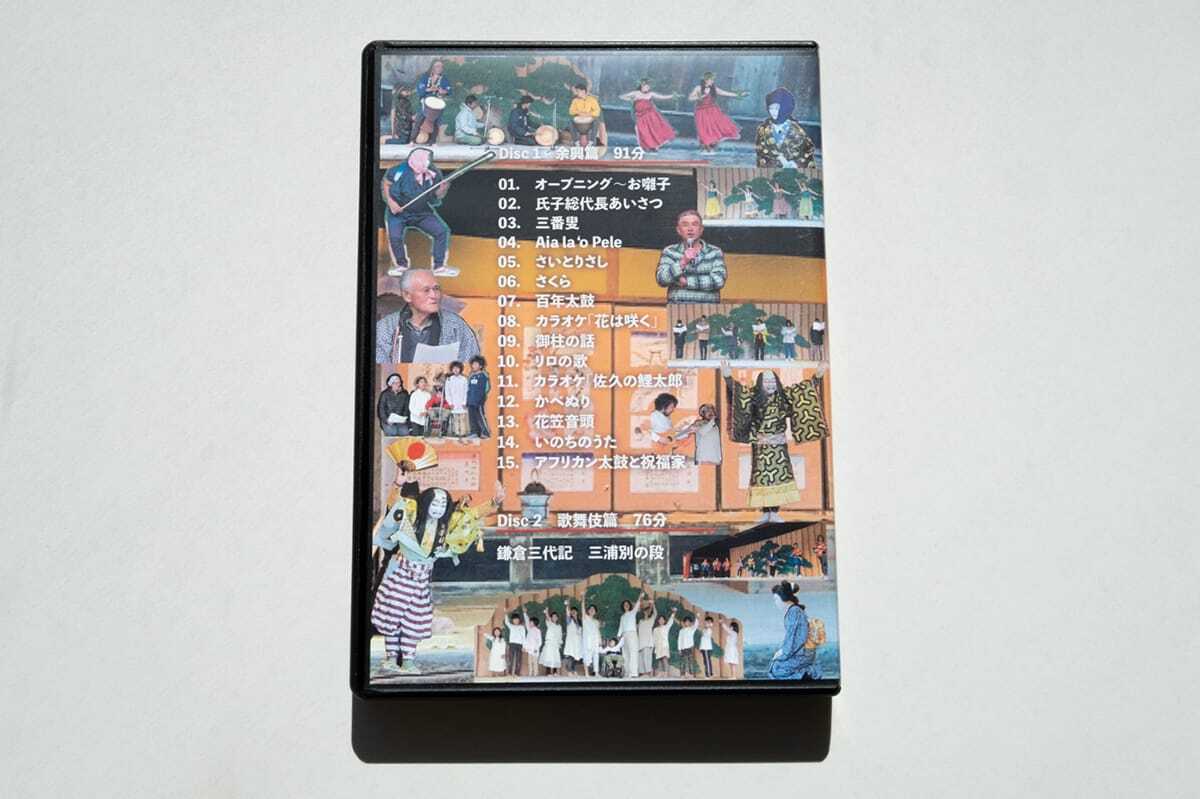

(1)葦原神社 余興

大鹿村の御柱祭では葦原神社が唯一、伝統的な芸能を「余興」として取り組み、楽しむ日が設けられています。

「三番叟(さんばそう)」や「刺鳥刺(さいとりさし)」、「壁ぬり」などの継承された伝統芸能をはじめ、踊りや歌を氏子の皆さんが披露しました。

また、氏子出演による歌舞伎も上演されました。

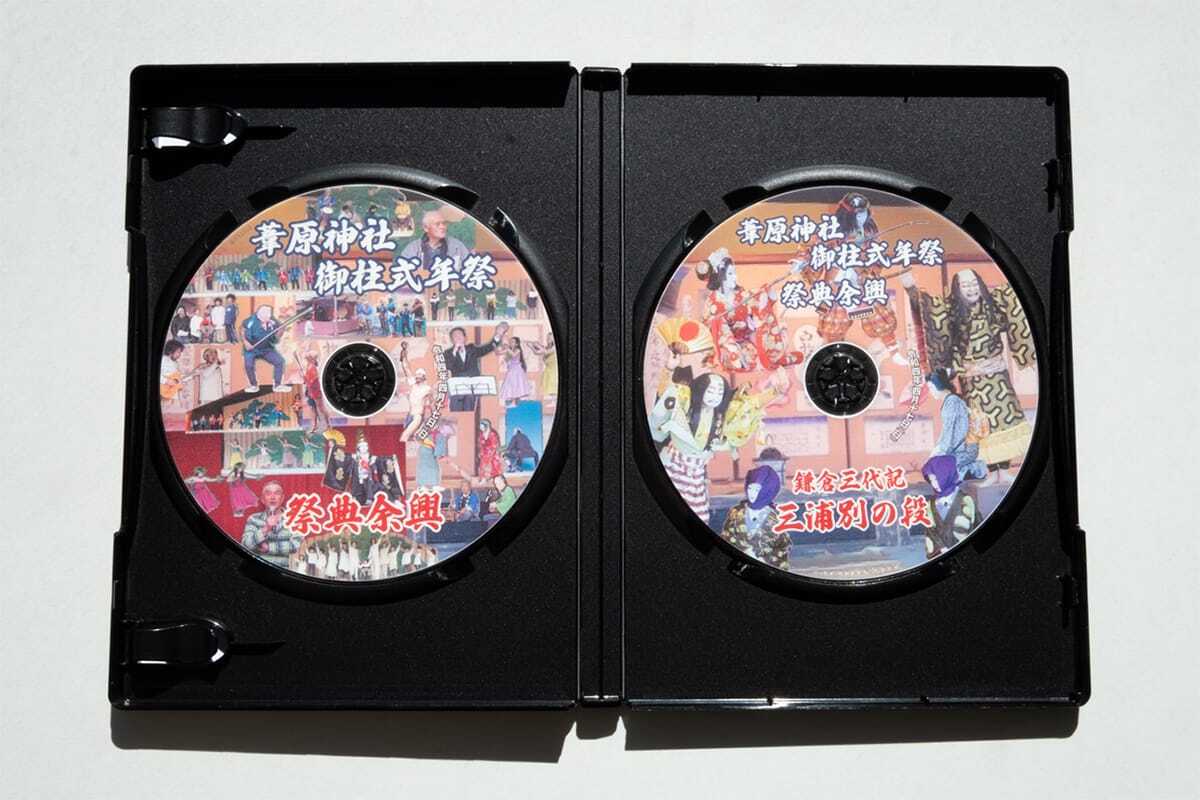

「余興」と「歌舞伎」のDVD2枚組を作成し、氏子総代に10セット納品しました。

教育委員会には、より高画質な記録映像として、ブルーレイディスクで納品してあります。

※ケーブルTVで流れたものとは異なる内容です。

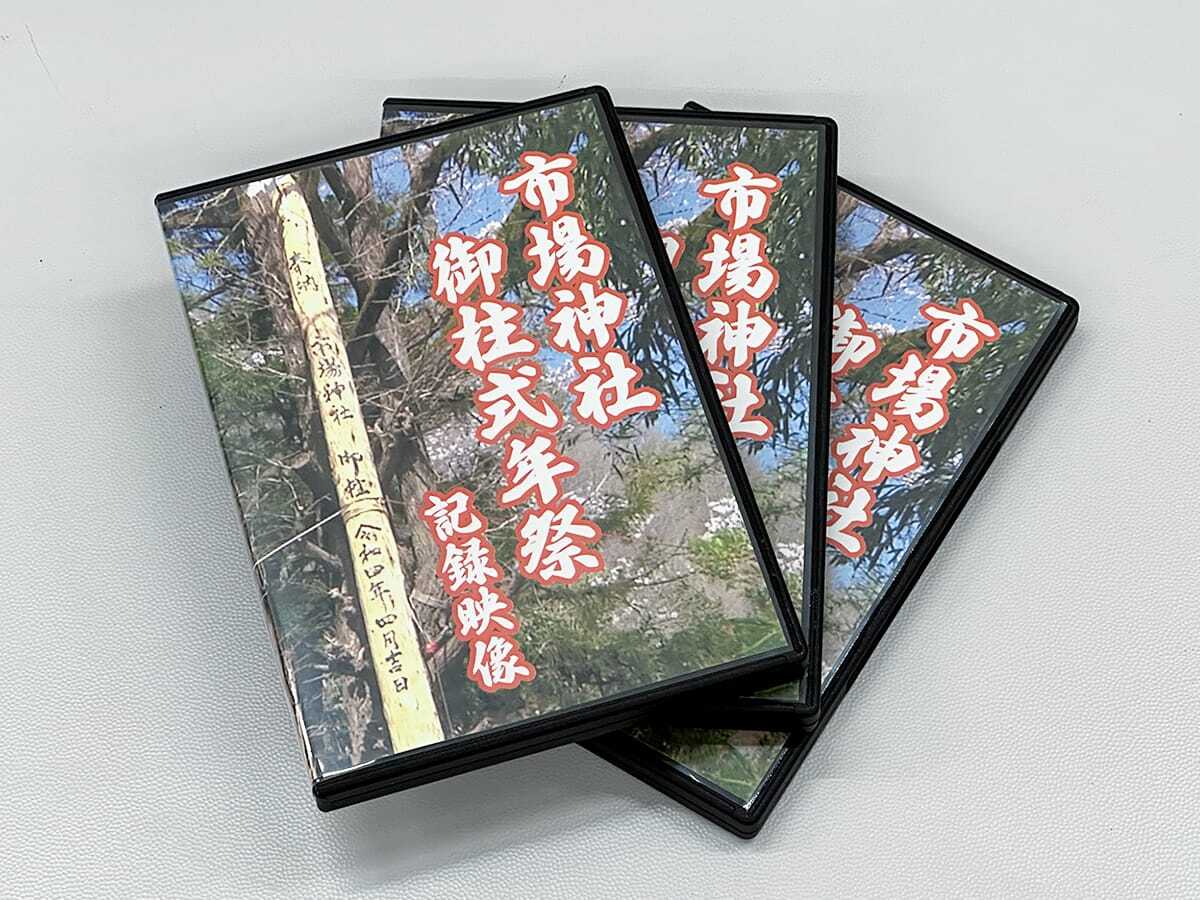

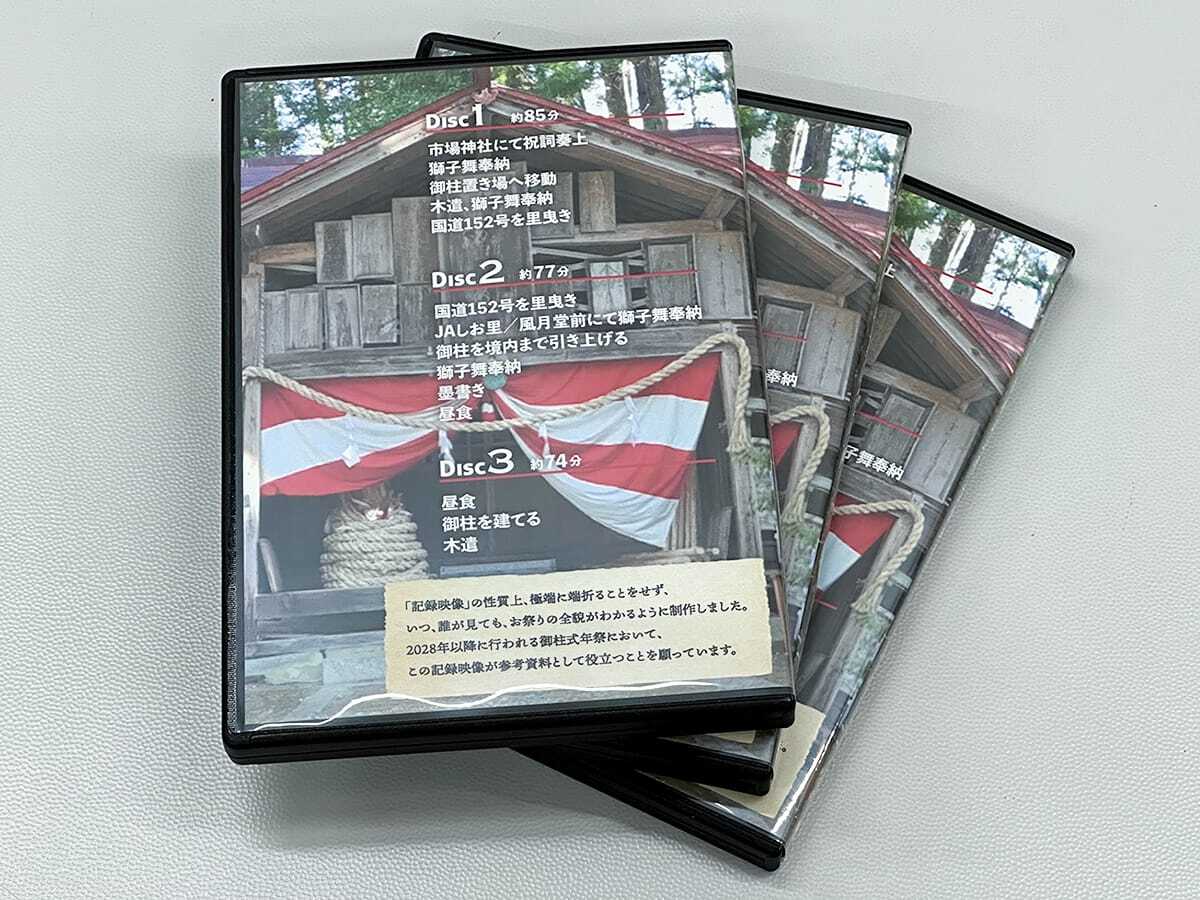

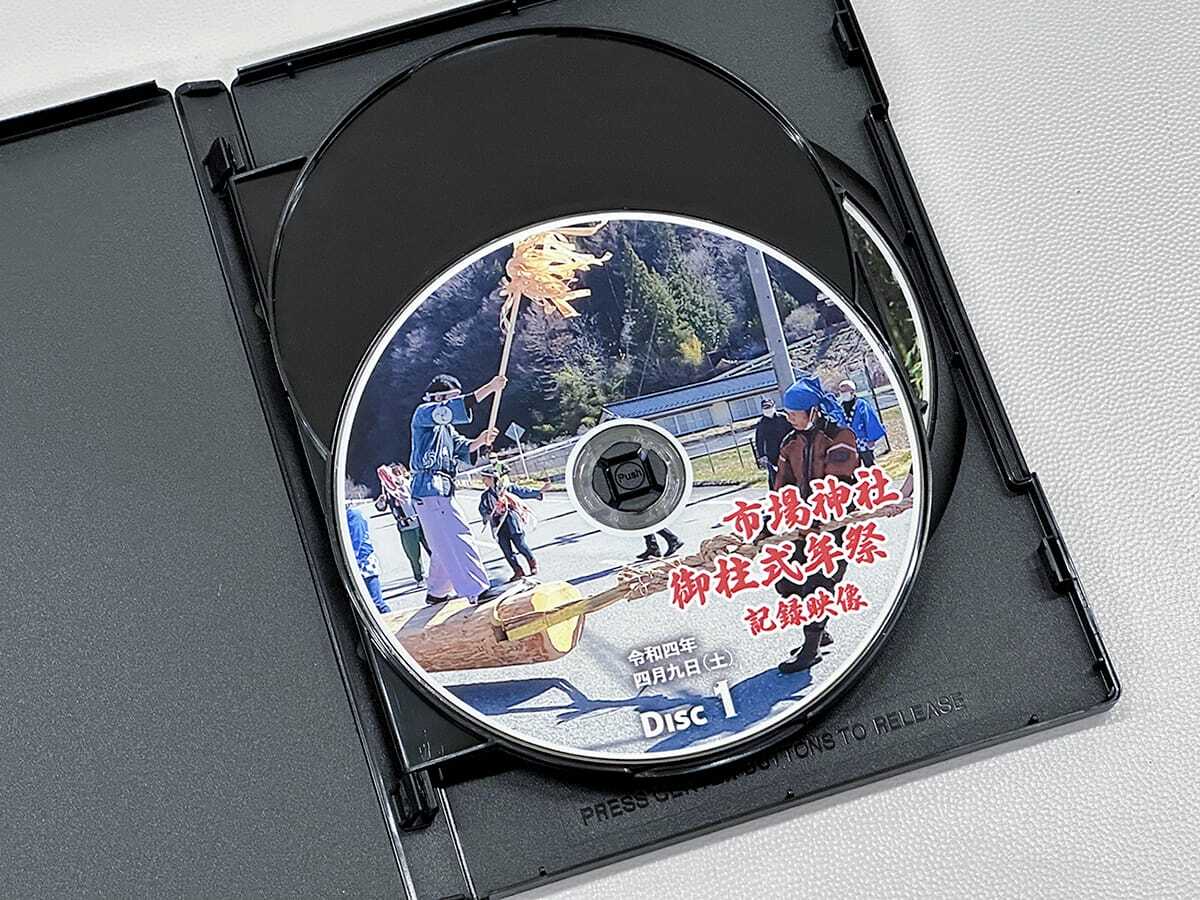

(2)市場神社 本祭

大鹿村の御柱祭で、一番シンプルなのが市場神社です。

獅子舞の奉納が要所要所で行われるのが、大きな特徴です。

また、御柱に墨書きを施すのも、市場神社ならでは。

木遣の掛け声は『よいしょれ〜!』

今回の御柱には、伝統的なモミの木が用いられています。

記録映像は約4時間のDVD3枚組となり、氏子総代に10セット納品しました。

こちらも教育委員会にブルーレイディスクで納品してあります。

※ケーブルTVで流れたものとは異なる内容です。

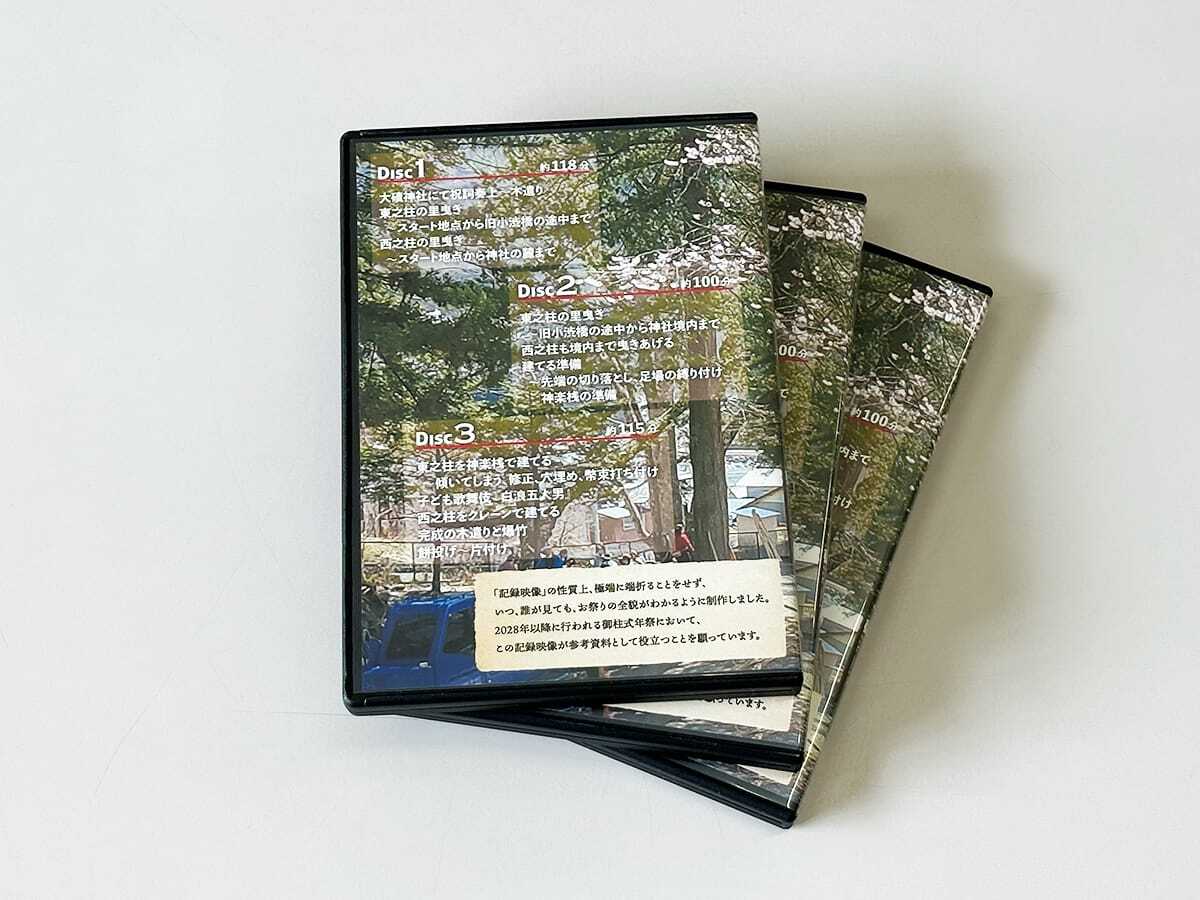

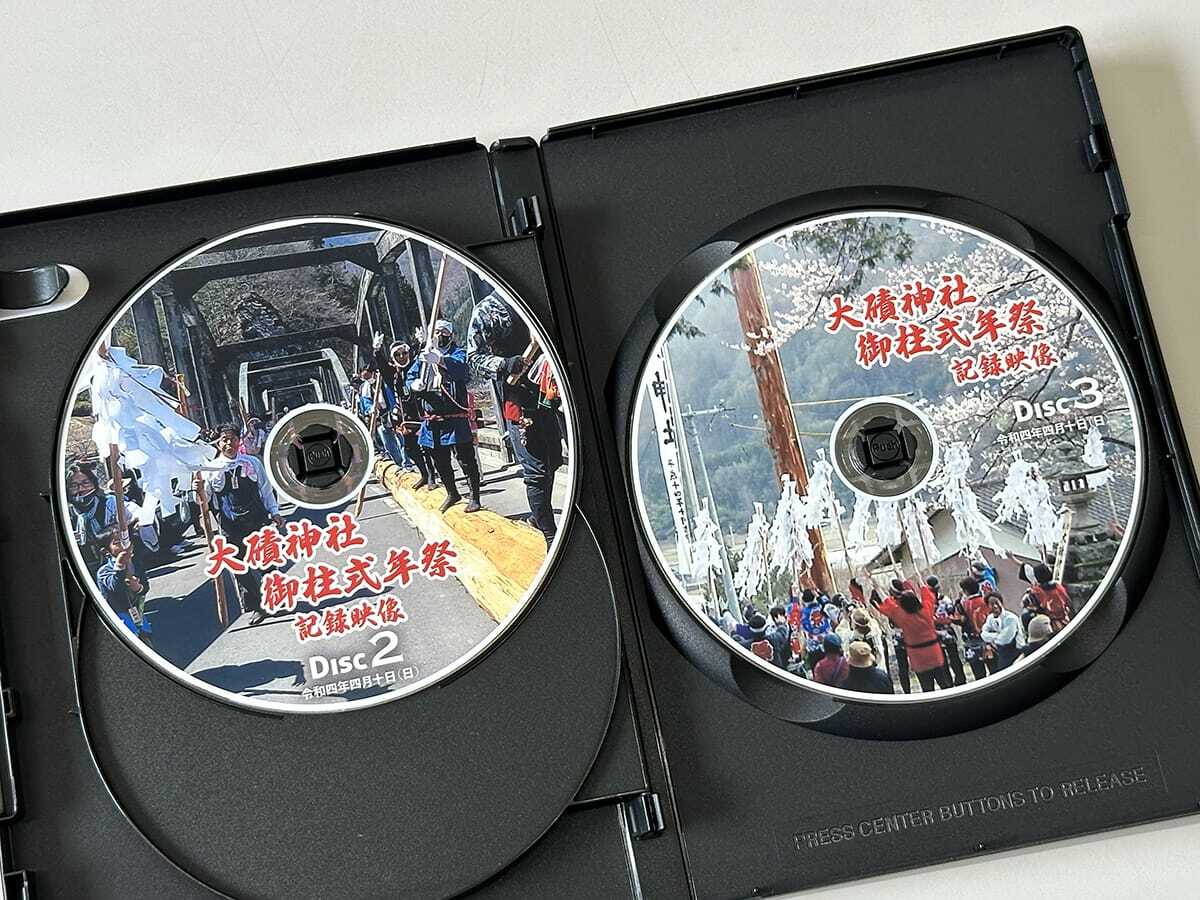

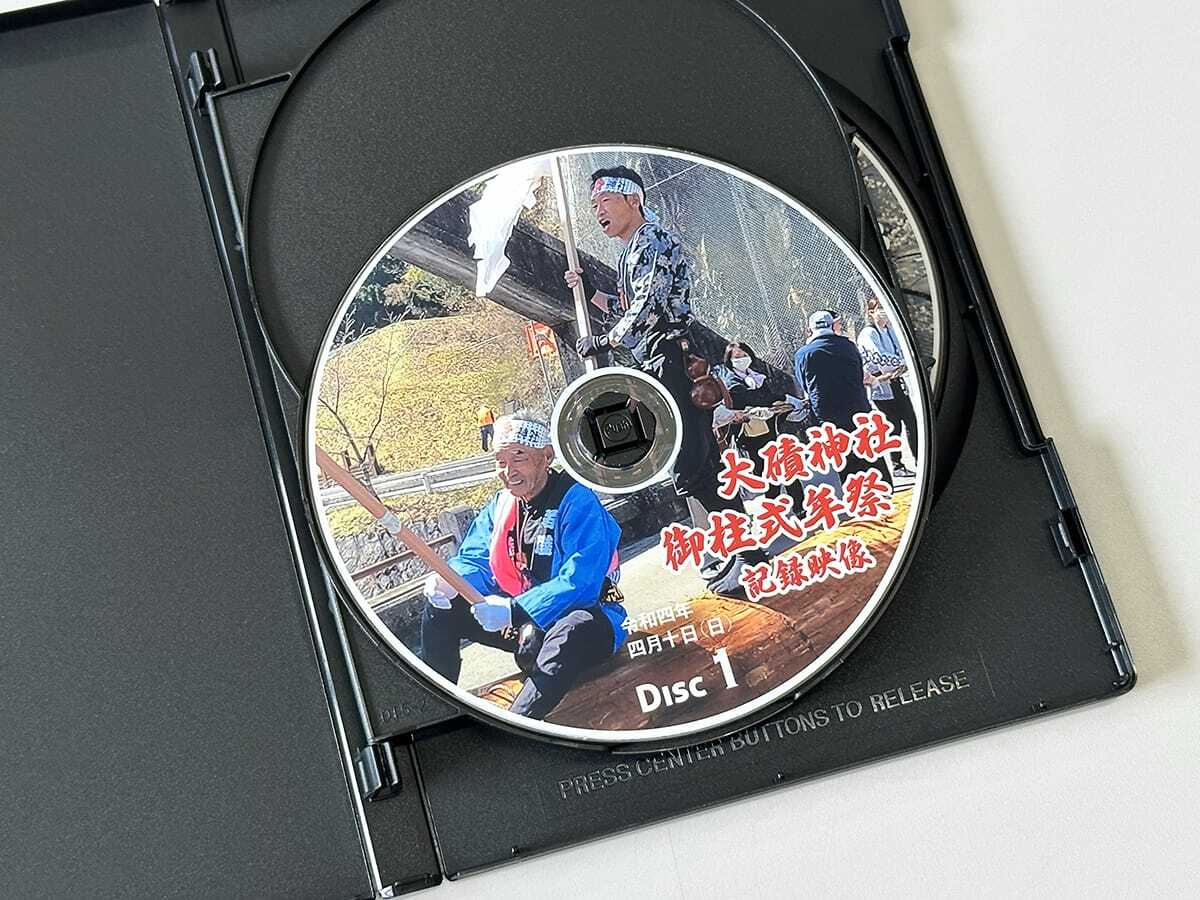

(3)大磧神社 本祭

●2023年7月12日更新

大磧神社は、大鹿村内で唯一、2本の御柱を立てる神社です。

このため、東之柱、西之柱に分かれて里曳きを行いました。

また、子どもたちによる歌舞伎「白浪五人男」も上演。

撮影に使用したカメラは5台と最も多く、一番複雑な内容になっています。

木遣の掛け声は『よ~いとせ!』

今回の御柱には、スギの木が用いられています。

記録映像は約5時間半のDVD3枚組となり、氏子総代に10セット納品しました。

こちらも教育委員会にブルーレイディスクで納品してあります。

今後の予定

撮影した素材は揃っているのですが、まだ編集が完了していないものです。

(4)葦原神社 本祭

里曳きの距離は、3つの神社中、最も短い葦原神社ですが、

御柱を立てるために、昔ながらの伝統的な足場を組み上げます。

お祭り当日は、御柱を立てる際に時間を要し、2日間にわたっての作業となりました。

また、御柱を立てた直後には足場の解体作業もありました。

次回以降のために、足場の組み立て、解体については、多くの場面を撮影しています。

木遣の掛け声は『よいしょー!』

今回の御柱には、伝統的なモミの木が用いられています。

※ケーブルTVで流れたものとは異なる内容です。

※編集時期は未定です。

(5)各神社の準備に関する記録映像

神社ごとに特色のあるお祭りですが、準備も同様に異なっています。

次世代へ継承するために、細かな部分まで撮影・記録してあります。

これらの編集時期等については未定です。

- 見立て

- 切り出し

- 皮剥ぎ

- 山出し

- 旧御柱の切り倒し

- 足場組み(葦原神社独自の作業)

- おんべ作り

- 曳き綱の縄綯い

- 木遣や余興の練習風景

などを記録してあります。